Médias privés, médias publics, quels enjeux ? (1)

Premier volet d’une série d’articles consacrés à la crise des médias.

Le 3 mars dernier, le célébrissime Grand Journal de Canal+ présentait sa toute dernière émission. Au même moment, sur France 2, l’émission AcTualiTy tirait elle aussi sa révérence. Deux programmes pensés comme des petits OVNIs du paysage audiovisuel français, dont le projet se heurtait depuis plusieurs mois à une baisse d’audience régulière. Si cet arrêt – prévisible – fait montre de la difficulté de l’infotainment à s’imposer à un public large, il interroge aussi, plus globalement, l’état de l’offre médiatique française aujourd’hui. À l’ère de la numérisation et de la surcharge informationnelle, le moins que l’on puisse dire est que les médias traditionnels n’ont pas bonne presse. Quelles sont les origines de cette crise ? Est-elle immuable ?

À Streams, nous ne croyons pas à la mort annoncée des médias. La crise est profonde, mais les remèdes existent. Ce premier article se propose de revenir sur les origines économiques de cette crise. Les deux suivants tenteront d’entrevoir des solutions.

L’information : un bien public ?

Pour mieux comprendre la crise actuelle du secteur médiatique, un détour par les sciences économiques s’impose. En effet, dans la typologie de Samuelson, les biens informationnels sont des biens non-rivaux (la consommation d’un bien par un agent ne diminue pas la quantité disponible de ce même bien par un autre agent). Si elle était gratuite (principe de non-exclusion par les prix), l’information serait ainsi considérée comme un « bien public ». Mais les coûts fixes de production sont trop importants pour que l’État les assume seul. D’où la coexistence, sur le marché des médias, du service public et des entreprises privées : le premier produit des biens publics, financés par le contribuable ; les seconds produisent des « biens de club » (caractérisés par leur non rivalité et leur exclusion par les prix).

Il faut donc voir le marché médiatique comme celui de l’éducation, c’est-à-dire comme un marché réunissant acteurs privés et publics, et servant le bien commun : les médias participent à la diffusion de la connaissance et se portent garants de la démocratie(1).

La concurrence du tout-gratuit

L’information, en plus d’être coûteuse à produire (donc à vendre), constitue un « bien d’expérience », c’est-à-dire un bien dont on ne connaît la valeur qu’une fois qu’il est consommé. Il subsiste donc toujours une incertitude quant à la qualité du produit, ce qui diminue le consentement à l’achat. À l’heure où se multiplient les contenus gratuits, pourquoi continuer de payer un abonnement lorsque je peux m’informer sur internet ? D’ailleurs, la problématique est la même dans d’autres secteurs de l’industrie culturelle : pourquoi acheter un film ou un album déjà disponible en streaming ?

Crédits dessin : Louise Hourcade.

Dans Sauver les médias(2), l’économiste Julia Cagé précise toutefois que l’arrivée d’Internet est loin d’être la seule coupable. Certes, la crise des médias, et en particulier de la presse écrite, s’est accélérée à la fin des années 2000. « Mais l’introduction d’Internet s’inscrit dans une évolution longue plus générale, celle d’une augmentation de la concurrence sur le marché des médias, avec dans un premier temps la radio, puis la télévision et aujourd’hui Internet. »

Dans un contexte de concurrence croissante, les dirigeants des médias traditionnels ont alors eu tendance à diminuer leurs coûts, en particulier en réduisant les effectifs de leurs salles de presse, « alors qu’il aurait été préférable de pérenniser les investissements et de faire le pari de la qualité ».

Résultat : au cours des dernières décennies, les médias français ont connu de nombreux mouvements de grève. Nous citions en introduction les groupes Canal+ et France Télévisions. Voici deux exemples, l’un privé, l’autre public, qui ont beaucoup fait parler d’eux cette année. Dans le cas de France Télévisions, les protestations ont commencé en 2015 avec le projet de réorganisation du groupe de médias publics ; elle s’est poursuivie en avril puis en juin 2016 auprès des journalistes du site France TV Info, inquiets de la création de la chaîne d’information en continu Franceinfo.

En ce qui concerne le groupe Canal+, ce sont les rédactions d’iTélé qui se sont mobilisées en octobre dernier pour protester contre l’arrivée sur la chaîne de Jean-Marc Morandini, alors mis en examen. Cette grève de quatre mois – la plus longue de l’histoire, depuis les grèves de l’ORTF en mai 1968 ! – est à replacer dans le contexte d’une « année noire » pour les chaînes du groupe Canal+. Censure d’un documentaire, évictions multiples, coupes dans les budgets provoquant l’évasion de Yann Barthès et de son équipe, mort des Guignols, du Zapping, et à présent du Grand Journal… On ne compte plus les frasques de Vincent Bolloré, nouveau propriétaire de Canal+ et directeur-général de Vivendi

Une structure de marché biface…

Nous l’avons vu, l’industrie des médias se caractérise par des coûts fixes de production importants. Ces coûts sont couverts par le prix payé par les consommateurs (prix du journal ou redevance TV), mais également grâce à la vente d’espaces aux annonceurs publicitaires. Ce double financement fait du marché des médias un « marché à deux versants » (two-sided market).

Or, à l’ère du digital, la viabilité de ce modèle d’affaires est fortement remise en cause : le marché s’érode tant sur son versant « médias » (les consommateurs semblent de moins en moins prêts à payer pour s’informer) que sur son versant « publicité » (les annonceurs se tournent vers les nouveaux médias et les recettes publicitaires des médias traditionnels se trouvent diluées).

… qui place les médias dans les mains des puissants ?

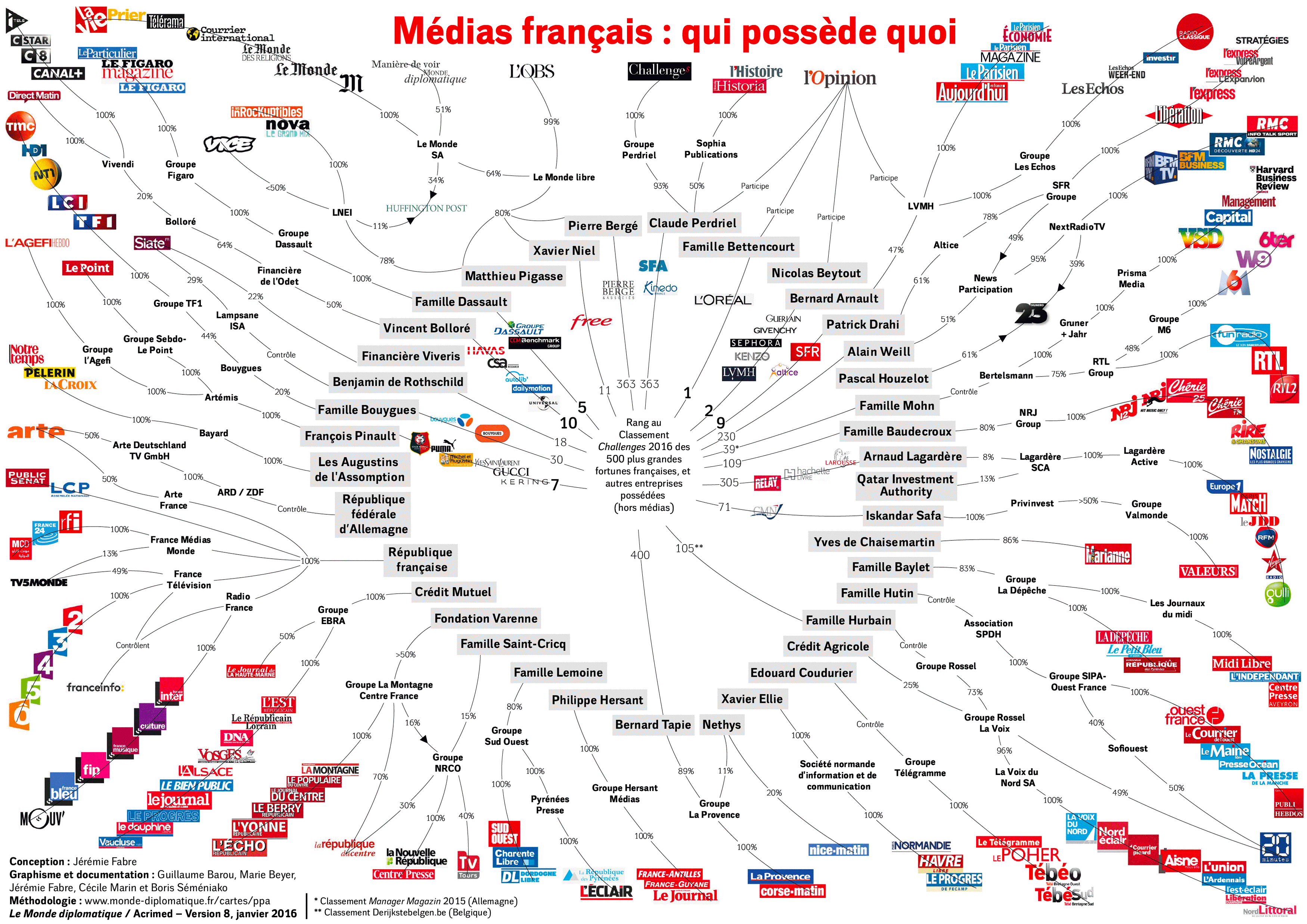

En 1986, Canal+ devenait la première chaîne « à péage » d’Europe. La même année naissait « La Cinq », première chaîne privée française gratuite. L’année suivante, on assistait à la naissance de Métropole 6 (M6) et à la privatisation de TF1. On découvrait alors un nouveau modèle d’affaires, fondé quasi-exclusivement sur la vente d’espaces publicitaires. Dans la foulée, la presse écrite rencontrait ses premières difficultés : désertion de ses lecteurs, hausse des coûts… Dans les années 2000, le choc de gratuité induit par la révolution numérique fut fatal, poussant tous les grands groupes de presse à se tourner vers de grands actionnaires. Ce fut Serge Dassault (patron de l’industrie aéronautique) s’emparant du Figaro en 2004, Bernard Arnault (LVMH) propriétaire du Parisien et des Échos en 2007, Patrick Drahi (Altice) prenant part au capital de Libération en 2014 et de L’Express en 2015, Xavier Niel (Free) reprenant Le Monde en 2010, Bernard Tapie à La Provence et Corse-Matin, Martin Bouygues à la tête de TF1… La liste est longue.

Pour y voir plus clair, Le Monde diplomatique et l’association Acrimed ont réalisé une infographie exhaustive, que nous reproduisons ici.

Médias d’État et écriture sous la dictée ?

Pour compenser l’absence ou la faiblesse des ressources liées aux abonnements, il paraissait probant de faire appel à des investisseurs. Cependant, le rachat de grands groupes médiatiques par des entreprises privées est une menace pour l’indépendance du journalisme. Ces groupes industriels ayant des intérêts spécifiques à défendre, ne peuvent-ils pas influencer le contenu éditorial des médias qu’ils possèdent ? Ceci peut passer par la surveillance des contenus, la censure, voire la promotion déguisée de leurs produits (ce qu’on appelle dans le jargon le « publi-rédactionnel »).

À ce sujet, les témoignages sont nombreux. Ainsi, dans le numéro du 23 novembre 2016 de l’hebdomadaire Le 1, Eric Fottorino raconte comment, en 2010, Nicolas Sarkozy a cherché à le pousser à vendre Le Monde à Arnaud Lagardère. « Effectivement, la France est un État dans lequel les journalistes sont moins indépendants qu’ailleurs. Songeons à l’Allemagne par exemple, où les médias sont possédés par des fondations. », confirmait Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, en septembre dernier(3).

Pour autant, il faut savoir raison garder face à l’idée d’un journalisme obligé des puissants. En mai 2016, Aude Lancelin, ancienne directrice adjointe de la rédaction de L’Obs, publiait une violente charge contre son ancienne direction, dans un essai intitulé, ironiquement, Le monde libre (du nom de la société éditrice de L’Obs, contrôlée par le trio Pierre Bergé, Matthieu Pigasse, Xavier Niel). Dans cet ouvrage(4), l’auteur décrit l’entreprise de purification éditoriale d’un journal de gauche passé aux mains de patrons néolibéraux. Elle dénonce ainsi des pressions politiques, là où les préoccupations furent avant tout économiques.

Comme le rappelait Christophe Deloire, les journalistes n’écrivent pas sous la dictée. En revanche, il est vrai que « les journalistes ne peuvent pas écrire ce qu’ils veulent ». Le contrôle des contenus passe donc moins par la diffusion idéologique que par la censure (dernier exemple en date : l’interdiction par Vincent Bolloré d’un reportage Canal+ incriminant le Crédit Mutuel). Et après tout pourquoi pas ? On peut comprendre que des patrons de presse refusent de diffuser des contenus qui concernent leur clients… tant qu’est laissé à d’autres le soin de s’en charger ! C’est ce qu’explique sans embarras Nicolas de Tavernost, dans la vidéo qui suit :

Interrogé à ce sujet(5), David Pujadas a répondu par une anecdote : « Lorsque je travaillais encore chez TF1, j’avais préparé une enquête très fouillée à propos de Bernard Tapie, pour l’émission Le droit de savoir. J’en étais fier, mais elle a été déprogrammée. Tapie, actionnaire du groupe, était aussi le président de l’OM et faisait la gloire des soirées foot de la chaîne. » Avant d’ajouter, rassurant : « À l’époque, tous les éléments que j’avais trouvé étaient restés secrets. Mais aujourd’hui tout se sait. Prenons l’exemple du Crédit Mutuel : certes, le reportage n’a pas été diffusé par Canal+, mais il a été repris par France 3 ! ».

Notons que les médias publics ne sont pas non plus exempts de critiques à propos de leur collusion avec le politique. Lors d’une conférence organisée à Sciences Po, en décembre dernier, Dominique Reynié parlait ainsi « d’audiovisuel d’État » pour décrire le service public français… ce qui avait provoqué la vive réaction de Mathieu Gallet, PDG de Radio France(6). Il est vrai que l’ORTF et la BBC, du temps où elles représentaient un monopole, pouvaient

recevoir ce genre de critiques. Mais aujourd’hui, l’audiovisuel a distendu ses liens avec l’État. L’actuel patron de la Maison de la radio en est la preuve vivante : contrairement à son prédécesseur, Jean-Luc Hees – nommé à la tête de Radio France en conseil des ministres sous la présidence de Nicolas Sarkozy –, Mathieu Gallet a été élu par le CSA, en vertu de la loi du 15 novembre 2013. Une preuve de la relative indépendance du groupe par rapport à son actionnaire principal – en l’occurrence l’État.

Le véritable enjeu ne concerne donc pas ce que les actionnaires voudraient faire dire à leurs rédactions, mais leur façon de gérer celles-ci comme n’importe quelle autre entreprise, perdant de vue le rôle dévolu aux médias, à savoir transmettre une information de qualité et permettre l’épanouissement du débat public.

Épisode 2 à retrouver ici : Médias privés, médias publics, quels enjeux ? (2).

SOURCES

(1) Jean Gabszewicz, Nathalie Sonnac, L’industrie des médias à l’ère numérique, La Découverte, « Repères », 2010

(2) Julia Cagé, Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie, La République des idées, 2015

(3) Conférence « Le journalisme en débat », Tribunes ESCP Europe, 20 septembre 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=aOwM3JscuZo

(4) Aude Lancelin, Le monde libre, Les liens qui libèrent, 2016

(5) Conférence « Les samedis de Prométhée », Prométhée Éducation, 4 mars 2017

(6) Conférence « L’audiovisuel public est-il encore utile ? », Sciences Po Paris, 28 novembre 2016